生きていく為に、絶対必要な存在 ~イヌビワ&イヌビワコバチ~

梅雨の合間、屋久島の里を散歩していると赤くて丸い実をたくさん付けた木をよく目にします。

イチジクの仲間、イヌビワの木です。

雄株と雌株があり、雌株にのみ食べられる実が付き、7月ごろ黒く熟します。

雌(め)株(かぶ)の果実

他の季節でもイヌビワには実のような物が付いています。

それは 実では無く、「花」 になります。

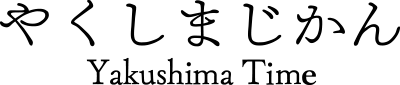

正確には花嚢(かのう)と言い、内側に花がギッシリ詰まっていて、

実は、この花嚢の中では イヌビワコバチ という小さな蜂が育っています。

花嚢(かのう)の内部

花嚢の中で 卵→幼虫→蛹と成長していき、成虫になります。

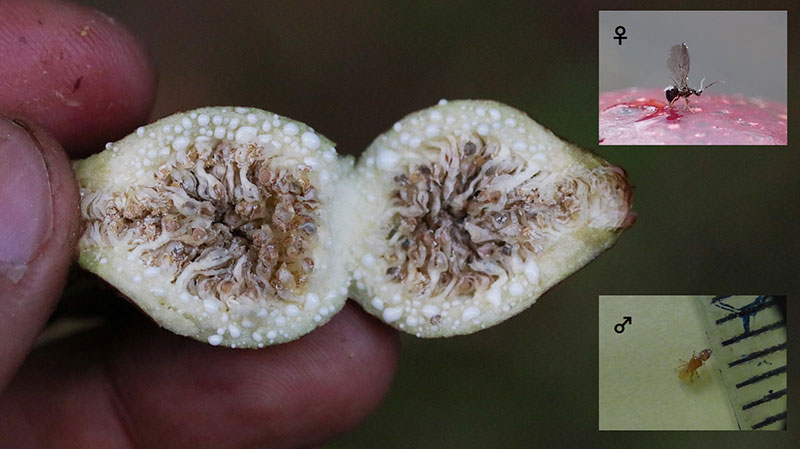

成虫の雌には翅がありますが、雄にはありません。

雄は花嚢の中で雌と交尾し、生を花嚢の中で終えます

一方、交尾した雌は花嚢の中にギッシリ詰まった花の花粉を体に付け、外の世界に飛び出して行きます。 目指すは他の木の花嚢。 2㎜の小さな命の大冒険です。

花嚢に入る際、雌の翅は取れてしまうため、

一度入った花嚢から出られません。

たどり着いた先が雄株の場合、花嚢の中に入り卵を産みそこで一生を終えます。

一方、雌株の場合、花の形状の違いから卵を産む事ができず、花嚢の中をウロウロしながら一生を終えます。 この過程で、イヌビワコバチの雌が、体に付いていた花粉を受粉させ、イヌビワの雌株に実がつくというわけです。

「イヌビワ」 の実が美味しいのは、「イヌビワコバチ」 のおかげなのですね。

※実にはイヌビワコバチが入ってますが、あまりにも小さく気が付くことはありません。

イヌビワコバチ(雌(めす))の旅立ち

「イヌビワ」 にとって 「イヌビワコバチ」 は受粉に絶対必要な存在であり、また逆も然りで共生の関係になっています。 つまり、この世から 「イヌビワ」 が無くなってしまうと 「イヌビワコバチ」 が絶滅してしまいますし、逆に 「イヌビワコバチ」 が絶滅してしまうと 「イヌビワ」 は受粉できず子孫を残すことができません。

これは極端な生物の関係ですが、モンシロチョウの幼虫がキャベツを食べたりとどんな生物にも関係する他の生物が存在します。ある生物と関係する生物がどんどん絶滅していった場合、ある生物も絶滅します。それはヒトも例外ではありません。

どんな生き物にもあっと驚く物語があります。

自然をちょっと知ると、見る世界が変わってきます。

屋久島の自然の中で、あなたにとっての「絶対必要な存在」を探してみませんか?

余談ですが、屋久島では食べられるイヌビワの雌株を “クイタブ”、食べられない雄株を “ハゲタブ”と言い、ハゲタブの花嚢を食べると頭が薄くなる!?なんて言われています。

木からちぎってそのまま食べるも良し、煮詰めてジャムにするのもお勧めの食べ方ですよ。